幼儿误吞异物急救法:不同年龄段处理差异

幼儿误吞异物是家庭中常见的安全隐患之一,尤其是对0-6岁儿童来说,他们的好奇心强,喜欢将物品放入口中。误吞异物可能导致呼吸道堵塞、消化道受损或其他严重后果。因此,家长在面对幼儿误吞异物时,需要快速判断情况,并采取相应的急救措施。不同年龄段的孩子在应对误吞异物时的处理方式存在差异,了解这些差异对于家长和看护人员尤为重要。

一、误吞异物急救概述

误吞异物的急救措施因孩子的年龄、体型及吞咽的物品种类不同而有所不同。通常来说,1岁以下的婴儿因其气道狭窄、咳嗽能力差,处理时要更加谨慎;1岁至5岁的幼儿由于自我保护意识尚未完全建立,可能无法及时报告误吞情况;而6岁以上的孩子则能较为清楚地表达不适,但处理方法同样不容忽视。因此,及时识别误吞异物的风险,并采取科学的急救措施,对于减少事故发生后的健康损害至关重要。

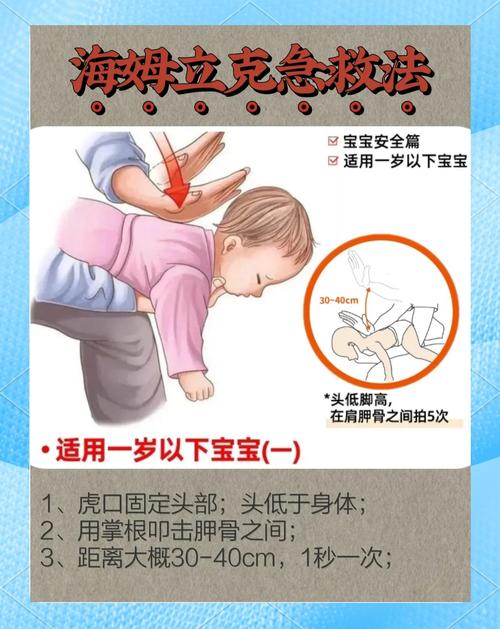

二、婴儿(0-1岁)误吞异物急救法

婴儿的消化系统尚未完全发育,气道狭窄且缺乏有效的咳嗽反射,误吞异物的风险更高。常见的误吞物品包括奶嘴、玩具小零件以及食物残渣等。

1. 及时评估情况:一旦发现婴儿误吞异物,首先要冷静观察婴儿的呼吸状况。如果婴儿出现呼吸急促、窒息、脸色苍白或蓝紫等表现,应立即采取急救措施。

2. 海姆立克急救法:对于0-1岁的婴儿,家长可以使用海姆立克急救法。将婴儿头朝下,支撑其胸部,并用手掌轻拍婴儿的背部5次,以帮助排除阻塞物。

3. 避免强力拍打:避免强力拍打婴儿背部,以免造成内脏损伤。轻拍有助于让异物排出。

4. 送医处理:如果拍打背部后没有效果,或婴儿出现严重的呼吸困难,应尽快送至医院进行专业处理。

三、幼儿(1-3岁)误吞异物急救法

1-3岁的幼儿已具备一定的运动能力,但其吞咽能力较弱,且容易因好奇心误吞小物品,如硬币、小玩具零件等。如果孩子出现剧烈咳嗽或无法言语,通常说明其气道受到一定程度的堵塞。

1. 观察与判断:家长要第一时间观察孩子的呼吸状况,检查孩子是否能够清晰表达异物的种类。如果孩子能正常咳嗽,则说明气道部分开放,此时无需过度干预,可以鼓励孩子通过咳嗽排出异物。

2. 海姆立克急救法:如果孩子出现呼吸困难或明显呛咳,应迅速采用海姆立克急救法。将孩子抱起,背对自己,用力拍打其背部,或者用手臂包住孩子的胸部进行压迫。目的是通过物理方式清除异物。

3. 避免强制指法:家长避免用手指直接探入孩子的口中试图取出异物,因为可能会导致异物更深地进入气道。

4. 紧急送医:如果孩子无法自行排出异物,或者出现窒息症状,应立即拨打急救电话,送往医院进行进一步处理。

四、学龄前儿童(3-6岁)误吞异物急救法

3-6岁的学龄前儿童有了更强的自主意识和语言表达能力,但由于他们仍然会将小物品放入口中,误吞异物的情况时有发生。此时,孩子的呼吸道和咳嗽能力有了更强的自我保护功能,家长可以根据情况判断是否需要紧急处理。

1. 监测症状:如果孩子出现剧烈咳嗽、胸闷或不适,可能说明异物卡住了气道。此时,家长可以鼓励孩子自行咳嗽或喝水,但不应强行让孩子喝过多的液体。

2. 海姆立克急救法:当孩子无法通过咳嗽排除异物时,家长可采用海姆立克急救法。用双手抓住孩子的腰部进行背部拍打,或用力压迫腹部,帮助孩子排出阻塞物。

3. 向医疗专业人员寻求帮助:如果经过几轮急救措施,异物未能排出,应及时送医。医生可以使用专业设备清除异物,并确保孩子的呼吸道畅通。

五、学龄儿童(6岁以上)误吞异物急救法

对于6岁以上的儿童,误吞异物的情况较少发生,但一旦发生,仍需迅速处理。这个年龄段的孩子通常可以清楚表达不适,并能较好地配合家长的急救措施。

1. 询问孩子情况:家长首先要通过语言询问孩子的具体症状。孩子如果出现疼痛、呛咳或有窒息感,可能是异物堵塞了气道。

2. 鼓励孩子自我排除:这个年龄段的孩子如果能咳出异物,应该鼓励其继续咳嗽。但如果孩子持续咳嗽无效或显得不适,应考虑采取更为直接的急救措施。

3. 海姆立克急救法:家长可以使用传统的海姆立克急救法帮助孩子排除异物。适度的腹部压迫通常能有效清除气道中的异物。

4. 送医就诊:如果孩子无法通过上述方法自我排除异物,或者出现呼吸急促、胸痛等症状,应尽快送至医院。

六、结语

误吞异物的急救措施应根据孩子的年龄和实际情况进行调整。每个家长都应了解相应年龄段的急救方法,并保持冷静,以最快的速度采取适当的急救措施。无论是婴儿还是学龄儿童,及时就医、避免过度干预以及掌握正确的急救技巧都是保障孩子安全的重要措施。通过学习这些急救常识,我们能更好地保护孩子免受伤害,确保他们的健康成长。