沙漠植物如何适应极端干旱?植物生理学机制

沙漠是地球上最为极端的环境之一,长期干旱、高温、缺水是其显著特点。在这样的环境下,沙漠植物如何存活并繁衍生息成为了一个值得关注的课题。沙漠植物经过长期的进化,发展出了多种适应极端干旱环境的生理机制,这些机制帮助它们减少水分流失、提高水分利用效率以及在资源匮乏的环境中生存下来。本文将从植物生理学的角度,探讨沙漠植物如何适应极端干旱的生理机制。

1. 叶片结构的特殊适应

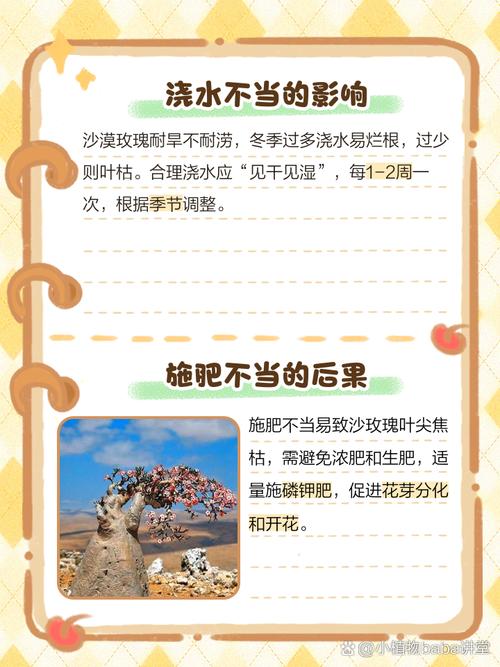

沙漠植物的叶片是其适应干旱环境的重要组成部分。许多沙漠植物的叶片被厚厚的角质层包裹,这一层角质层的主要作用是减少水分的蒸发,防止水分流失。例如,仙人掌等植物的表面有一层蜡质覆盖物,使得水分蒸发速率大大降低。此外,许多沙漠植物的叶片还具有较小的表面积,这样可以减少与空气的接触,从而减少水分流失。对于一些植物,如多肉植物,它们甚至通过将叶片转化为肉质储水组织,直接储存水分,用以应对长期的干旱。

2. 根系的深度和广度适应

根系是植物吸收水分的主要渠道。为了适应沙漠的干旱环境,沙漠植物的根系往往具备特殊的适应性。沙漠植物的根系通常非常深,可以深入地下几米,甚至十几米,以便在土壤深层寻找水源。比如一些沙漠灌木的根系深达地下5米以上,能够在极端干旱的季节中获得水分。此外,沙漠植物的根系广度也有很大优势,它们的根系网络能够覆盖更广泛的土壤区域,从而提高水分的获取能力。

3. 水分保存机制

沙漠植物不仅通过特殊的根系和叶片减少水分流失,还通过一系列的生理机制来保存水分。许多沙漠植物在干旱季节进入休眠状态,减少生长活动,从而减少水分消耗。与此同时,这些植物的细胞能够在缺水的情况下保持水分平衡。仙人掌等植物通过储水组织将水分储存在茎部或叶部,以便在干旱时期使用。储水的茎或叶常常呈现出膨胀状态,能够在干旱时提供所需的水分。

4. 代谢和光合作用的调节

沙漠植物的光合作用和代谢过程也经过了特别的调节。在干旱条件下,许多沙漠植物通过CAM(Crassulacean Acid Metabolism)光合作用途径来降低水分蒸发。这一途径的特点是植物在夜间吸收二氧化碳并将其储存为有机酸,白天再通过释放有机酸进行光合作用。由于白天温度较高且空气干燥,植物白天不进行气孔开放,从而减少水分的蒸发。而夜间气孔开放时,温度较低,蒸发量较少,因此CAM途径使得植物能够在高温、干旱的环境下继续进行光合作用。

5. 适应高温和盐碱环境的机制

沙漠环境往往伴随有高温以及盐碱土壤的存在。为了适应这一环境,沙漠植物往往发展出耐高温和耐盐碱的能力。例如,沙漠植物体内可以合成具有抗氧化作用的物质,帮助植物抵抗由于高温和强光照射而造成的氧化压力。同时,一些植物通过合成特殊的酶和蛋白质,增加细胞膜的稳定性,从而在高温下保持正常的细胞功能。

此外,许多沙漠植物还能够适应盐碱土壤,利用一些机制将土壤中的盐分排除,或者将盐分储存在植物的叶片中,避免其对植物生长产生负面影响。仙人掌等植物通过合成含钠的细胞液来适应盐碱环境。

6. 休眠与耐干旱的能力

有些沙漠植物的适应机制与休眠过程密切相关。它们能够在干旱时期进入一种类似休眠的状态,减少水分消耗。比如一些草本植物在长时间干旱期内表现出明显的休眠现象,直到环境条件恢复适宜后才开始再次生长。此外,某些植物具有较强的抗旱性,能够在极端干旱条件下存活很长时间,直至雨水回归时才重新萌发。

7. 生理调节与激素作用

植物体内的激素在沙漠植物的生长和适应过程中起着至关重要的作用。干旱环境下,植物体内的脱落酸(ABA)水平通常升高,ABA是一种重要的植物激素,能够调节植物的气孔开闭,减少水分的蒸发。此外,沙漠植物也会通过调节植物体内的生长激素(如细胞分裂素和生长素)水平,促进根系生长,增强水分吸收能力。

总结:

沙漠植物能够在极端干旱环境中生存,离不开其独特的生理机制。从叶片结构的改造到根系的深度适应,再到水分保存与代谢调节,沙漠植物展现了生物在极端环境中的智慧。通过这些适应性机制,沙漠植物不仅成功地避免了水分流失,还能够最大程度地利用有限的水资源,从而在极为严酷的沙漠环境中繁衍生息。这些适应策略的研究为我们提供了应对气候变化、干旱和水资源匮乏问题的启示,也有助于农业、生态修复等领域的发展。