智能摄像头在现代监控、安防、智能家居等领域中扮演着越来越重要的角色。然而,许多用户在使用智能摄像头时,容易忽视画面的优化,导致画面效果不理想,甚至影响监控质量和用户体验。本文将深入探讨智能摄像头画面优化技巧及常见误区,帮助用户更好地调整摄像头参数,提升画面效果。文章将涵盖从基本的摄像头设置到高级的画面调优,提供详细的优化方案,以便用户在实际使用中避免常见错误,提升摄像头的实际应用价值。

一、智能摄像头画面优化的重要性

智能摄像头的核心功能之一就是提供清晰、稳定的画面,以便用户能够准确地监控周围环境。随着技术的不断进步,智能摄像头的画质已经从最初的标清发展到如今的高清、超高清乃至4K分辨率,然而,单纯依赖高清分辨率并不能保证画面质量的完美。摄像头的优化需要综合考虑光线、焦距、对比度、曝光、白平衡等多个因素,只有全面优化这些参数,才能真正提升画面的清晰度和稳定性。

二、智能摄像头画面优化技巧

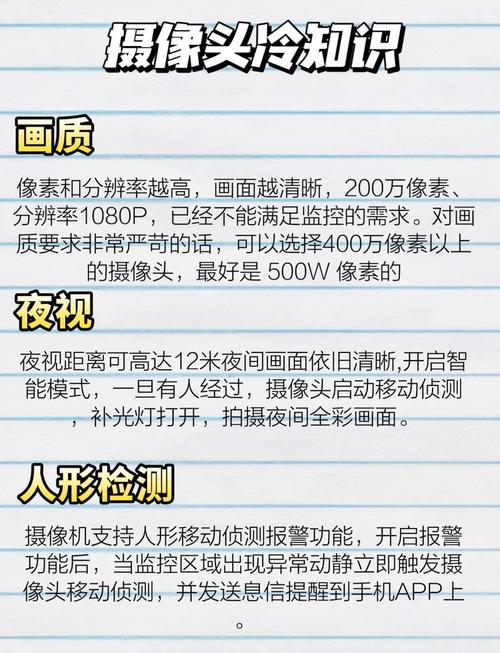

1. 调整摄像头的分辨率和帧率

分辨率和帧率是影响画面质量的两个基本参数。分辨率越高,画面越清晰,但也会占用更多带宽和存储空间。在选择分辨率时,要根据实际需求进行调整。例如,室内监控可以选择1080p或更低分辨率,而室外监控则建议选择更高的分辨率,确保细节不丢失。帧率(fps)决定了画面的流畅程度,一般来说,30fps是最为理想的选择,如果监控场景中有快速移动的物体,可以考虑提升帧率。

2. 光线补偿与低光环境优化

在低光或逆光环境下,摄像头画面容易出现噪点、模糊或过曝的情况。此时,智能摄像头的光线补偿功能就显得尤为重要。可以通过增加摄像头的光圈或调整ISO值,来优化低光环境中的画面质量。此外,许多现代智能摄像头支持红外夜视功能,可以在完全黑暗的环境下提供清晰的画面。在强光或逆光情况下,开启HDR(高动态范围)功能可以有效解决画面过曝问题,提升细节。

3. 调整对比度和亮度

适当调整摄像头的对比度和亮度,可以改善画面质量。对比度过高会导致细节丢失,亮度过低则会使画面变暗。建议在正常环境下,使用自动调节的对比度和亮度模式。如果需要在特殊环境下进行监控,可以手动调整这些参数,以达到最佳效果。

4. 白平衡设置

白平衡是影响色彩准确性的重要因素。在不同的光源下,摄像头会呈现不同的色彩偏差。通过合理的白平衡设置,能够保证摄像头画面的色彩真实自然。通常情况下,智能摄像头会自动调整白平衡,但在特定环境下,用户可以手动调整白平衡模式,例如室内灯光、自然光等。

5. 焦距与广角设置

焦距的选择决定了摄像头的视野范围,广角镜头适用于大面积监控,而长焦镜头则适合细节捕捉。根据监控环境的实际需求,选择合适的焦距可以提升画面的质量。在大范围监控中,广角镜头虽然能够覆盖更多区域,但也可能出现画面畸变的情况,因此需要合理调整摄像头的角度和位置。

三、常见的智能摄像头画面优化误区

1. 过度依赖高清分辨率

很多用户认为摄像头分辨率越高,画面就一定越清晰。其实,过度依赖高清分辨率可能会导致图像噪点增加,特别是在低光环境下。分辨率和其他参数的协调优化才是提升画质的关键。

2. 忽视环境光线变化

光线条件是影响摄像头画面质量的一个关键因素。很多用户忽略了环境光线变化对摄像头的影响,导致画面过亮或过暗。应根据实际环境调整光线补偿和曝光参数,避免因环境光变化导致画质差异。

3. 固定参数设置

许多智能摄像头提供自动调节功能,但一些用户习惯将摄像头的参数设置为固定值,忽略了环境因素的影响。为了确保摄像头在各种条件下都能提供最佳画面质量,建议使用自动调节功能,并根据实际情况进行微调。

4. 忽视更新和维护

摄像头软件的更新和维护同样对画质有重要影响。厂商会定期推出固件更新,修复已知的bug和提升摄像头的性能。如果忽视这些更新,可能会导致摄像头在新环境中的表现不佳。

四、结论

智能摄像头的画面优化不仅仅依赖于高清分辨率,更多的是需要综合调整光线、焦距、对比度、曝光、白平衡等参数。只有在正确设置和优化这些参数的基础上,才能真正提升摄像头的画面质量。避免常见的误区,合理选择摄像头的设置和功能,可以有效提升监控效果,确保画面清晰、稳定。通过科学的优化策略,用户不仅能享受更好的视觉体验,还能提升智能安防系统的整体性能。