外用药与内服药是治疗疾病中常见的两种药物使用方式。外用药是通过皮肤直接涂抹或局部使用的药物,适用于治疗皮肤病、外伤或局部感染等疾病。而内服药则是通过口服进入人体,通过消化道吸收后发挥作用,广泛应用于全身性疾病的治疗。这两者各自有不同的适应症、作用机制、使用方法及注意事项,本文将从多个角度进行详细探讨,帮助读者更好地理解外用药与内服药的区别及应用。

一、外用药概述

外用药是通过涂抹、喷洒或其他局部应用方式,直接作用于患处的药物。这些药物通常用于治疗皮肤疾病、外伤、局部感染以及局部炎症等。外用药的优点在于其局部作用,可以避免对全身的副作用和不良反应,且使用方便。

外用药可以分为多种类型,如软膏、乳膏、凝胶、喷雾、贴剂等。每种外用药形式都有其特定的使用场合。例如,软膏适合于干燥的皮肤,而乳膏则适合湿润皮肤,凝胶则用于清爽不油腻的需求,喷雾剂用于广泛面积的治疗。

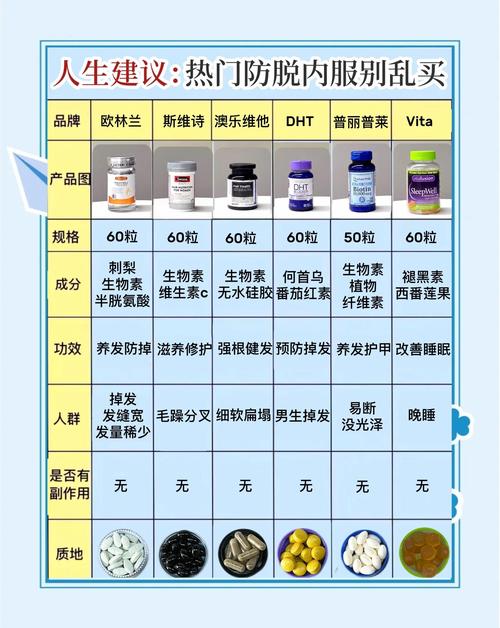

二、内服药概述

内服药是通过口服的方式进入体内,通过消化系统吸收,经过血液循环达到全身各部位,从而治疗各种内科疾病。与外用药不同,内服药能够对全身进行治疗,适用于各类慢性病、传染病、内分泌疾病等全身性疾病的治疗。

内服药的形式种类丰富,常见的有片剂、胶囊、液体药物、颗粒剂等。不同的药物形式适用于不同的治疗需要,比如片剂方便携带且使用广泛,液体药物则常用于儿童或吞咽困难的患者。

三、外用药的应用

外用药的主要优点在于局部疗效显著,可以避免药物通过全身系统产生副作用。常见的外用药应用包括但不限于以下几种情况:

1. 皮肤病:如湿疹、牛皮癣、痤疮等,外用药通过直接作用于皮肤,缓解症状、消炎、止痒等。

2. 局部感染:如创伤、烧伤、擦伤等,外用药可以直接涂抹患处,促进伤口愈合并避免感染。

3. 关节炎、肌肉疼痛:外用的止痛药物,如药膏、贴剂等,可以局部缓解疼痛。

4. 局部美容:如抗衰老、去斑、去皱等,很多外用药物有着广泛的美容应用。

四、内服药的应用

内服药主要是通过口服的方式,治疗全身性疾病。它的优势在于能够系统地作用于体内各个器官,适合治疗各种内科疾病。常见的内服药物应用包括:

1. 抗生素:用于治疗各种细菌感染。

2. 抗病毒药物:用于治疗流感、乙型肝炎、艾滋病等病毒性疾病。

3. 慢性疾病治疗:如高血压、糖尿病、甲状腺疾病等,内服药物可以调节体内的各种生理过程。

4. 镇痛药:用于缓解全身性或局部的疼痛,如非甾体类抗炎药(NSAIDs)等。

五、外用药与内服药的区别

外用药与内服药在应用方式、治疗范围、副作用等方面都有显著的区别:

1. 作用范围:外用药通常用于局部疾病治疗,直接作用于患处;而内服药通过消化道吸收后,作用于全身,治疗系统性疾病。

2. 副作用:外用药的副作用较少,因为它们大多数仅在局部发挥作用;而内服药由于进入体内,会经过肝脏代谢,可能会引起全身性副作用。

3. 疗效:外用药的疗效主要体现在局部治疗上,如缓解皮肤症状或减少局部炎症;内服药则能够通过全身性作用解决更复杂的系统性疾病。

4. 使用方式:外用药通常需要涂抹、贴敷、喷洒等;内服药则是通过口服进行。

六、外用药与内服药的联合使用

在一些疾病的治疗中,外用药与内服药的联合使用能够取得更好的治疗效果。例如,治疗皮肤感染时,外用抗生素药膏可以与内服抗生素药物结合使用,增强疗效并避免药物耐药性的产生。在治疗关节炎时,内服的抗炎药物与外用的消炎止痛膏药联合使用,也能更好地缓解症状。

然而,联合使用时需要注意药物间的相互作用和不良反应,最好在医生的指导下进行。

七、使用外用药和内服药的注意事项

无论是外用药还是内服药,在使用过程中都需要遵循一定的注意事项:

1. 外用药:使用前应清洁患处,避免涂抹过量。对于皮肤过敏的人群,应先进行过敏测试,避免不适。

2. 内服药:按时按量服用,避免漏服或超量服用。对于一些特殊药物,需要注意食物的影响,如空腹服用或饭后服用的要求。

结语

外用药与内服药在现代医学治疗中都占据着重要的地位。两者的选择应根据具体的疾病类型、症状及患者的身体状况来决定。合理使用外用药和内服药,能够有效提高治疗效果,减少副作用,促进患者的恢复。在使用过程中,应遵循医生的建议,避免自行随意使用药物。