初次见面时,称呼对方是一个极为重要的细节,直接关系到双方的第一印象和交流的顺畅程度。称呼得当,可以给对方留下温馨、礼貌的印象;如果使用不当,可能会引发不必要的尴尬。因此,了解在不同场合、不同文化背景下如何正确称呼对方,对于建立良好的沟通和关系至关重要。本文将详细介绍初次见面的称呼方式,并重点提醒避开一些常见的称呼雷区,帮助您在与他人互动时更加得体、自如。

一、初次见面的称呼原则

在任何社交场合,初次见面的称呼应该遵循礼貌、尊重的原则。具体来说,称呼时需要考虑以下几个方面:

1. 身份和关系:称呼要根据双方的身份和关系的亲疏来选择。对于年长、地位较高的人,应该使用较为正式的称呼,如“先生”、“女士”、“老师”等;而对于平辈或年纪较小的人,则可以稍显随意,但依然保持礼貌。

2. 文化差异:不同地区、文化对称呼的要求不同。在一些文化中,称呼需要特别注意性别、年龄、职业等因素的区分,因此在跨文化交流中要格外留心。

3. 场合与环境:社交场合、正式场合或工作场合对称呼的要求也有所不同。在正式场合中使用完整的称谓更为得体,而在非正式场合则可以适度放松。

二、常见的初次见面称呼方式

1. 先生/女士:这是最常见且较为中立的正式称呼,适用于商务场合、正式会议或初次见面时。尤其是在不确定对方年龄、职务或性别时,使用“先生”或“女士”是最安全的选择。

2. 职务称呼:如果对方的职务比较特殊或显赫,可以直接使用其职务进行称呼,如“经理”、“总监”、“教授”、“医生”等。这样不仅表达了对对方身份的尊重,还能体现出对其专业领域的认可。

3. 老师:如果对方是教育行业人士,或者在特定的知识领域拥有较高的造诣,使用“老师”这一称呼显得既亲切又具有尊重感。

4. 姓氏加称谓:在一些正式场合,使用姓氏加称谓的方式也非常常见,比如“张先生”或“李女士”。这种方式非常常见,且具有较高的通用性。

5. 全名:在某些比较正式或商务的场合,尤其是当对方的身份尚未明确时,使用对方的全名进行称呼显得更为中立,避免因称呼不当而造成尴尬。

三、初次见面时要避免的称呼雷区

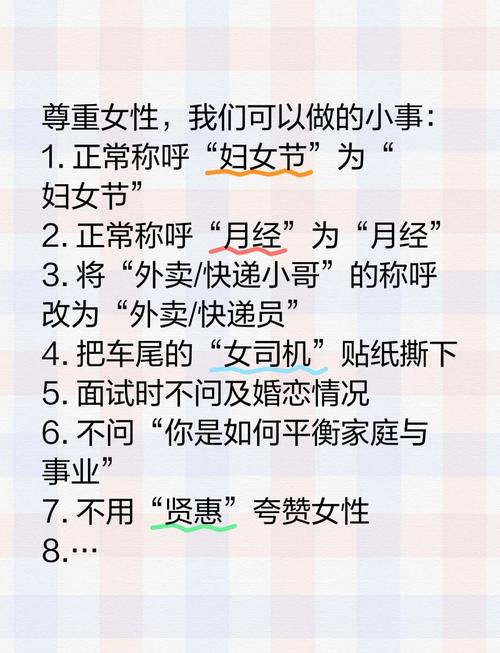

1. 过于随意的称呼:在正式场合中,使用过于随意的称呼(例如直呼对方名字)可能会显得不够礼貌,特别是对年长或职位较高的人,应避免直接用名字或昵称。避免使用如“小明”、“小李”之类的称呼,特别是在与不熟悉的人的第一次见面时。

2. 过于亲密的称呼:例如,“亲爱的”、“宝贝”等这些带有亲昵色彩的称呼,通常只能在关系较为亲密的朋友或伴侣间使用。初次见面时使用这些称呼,可能会给对方留下不适的印象,显得不专业或唐突。

3. 年龄差异较大的称呼:初次见面时,千万不要根据外貌来做过多假设,尤其是年龄差异较大时。称呼一个年纪较大的对方为“小弟”或“小妹”可能会让对方感到不尊重。而称呼比自己年纪小的年轻人为“老兄”或“老弟”,也容易产生不适感。

4. 模糊不清的称呼:如直接称呼“你”,这种称呼会显得过于直接且缺乏尊重。初次见面时最好用更为得体的方式进行称呼,如“您”或者具体的职务称呼。

5. 错误的性别称呼:有时,特别是在跨文化或跨性别的社交场合,错误地使用性别化称呼可能会导致误解。比如,在不确定对方性别时使用“先生”或“女士”之外的其他称呼,有时会让对方感到尴尬。此时,可以选择全名或职务称呼作为中性化的选择。

四、跨文化交流中的称呼技巧

跨文化交流中,称呼更是复杂而重要。不同文化背景的人在称呼上的习惯各不相同。因此,在与外籍人士或来自不同地区的人交流时,应该格外注意对方的文化习俗。例如:

- 在日本,人们常常根据对方的职位、身份和年龄来进行称呼,称呼中的敬意体现了对对方的尊重。因此,在日本文化中使用“先生”或“女士”是最基本的礼节。

- 在美国,尤其是职场中,通常可以根据对方的职务来称呼,例如“经理”或“博士”,不过美国文化较为注重平等和直接,有时可以根据对方的意愿直接使用名字。

- 在中国,特别是在传统文化中,称呼讲究“尊老爱幼”,因此在初次见面时,如果对方年长或身份较高,使用“先生”或“女士”是最常见的做法。

五、总结

总的来说,初次见面的称呼是人际交往中的一个重要环节。正确的称呼不仅能够帮助建立良好的第一印象,还能让对方感受到你的尊重与诚意。而在称呼时,了解对方的身份、文化背景及场合要求,是避免尴尬的关键。避免随意、亲昵或过于模糊的称呼方式,遵循礼貌、尊重、得体的原则,能够确保你在初次见面时展现出成熟的社交能力,成功建立起良好的沟通基础。

在不同的社交环境和文化背景中,称呼有着多样化的要求,掌握这些细节,能够帮助你在各种场合中游刃有余,处理各种初次见面的称呼问题。