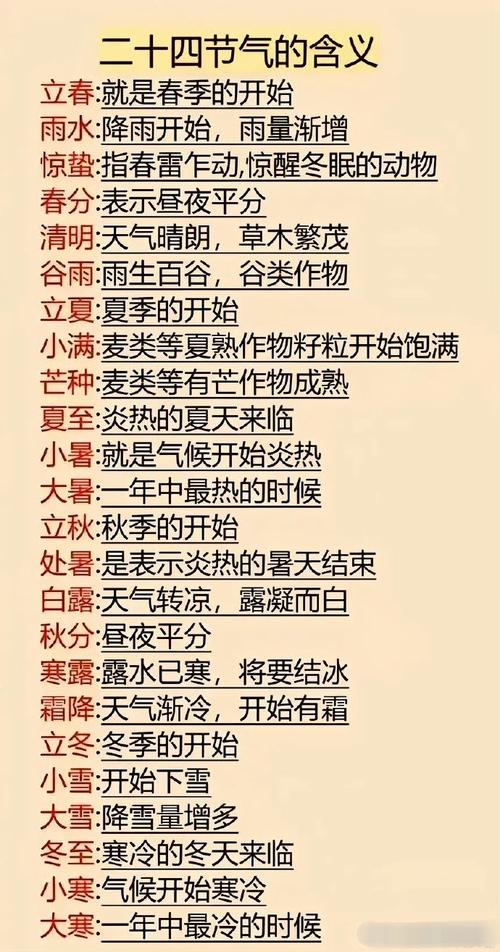

二十四节气是中国传统文化中独具特色的时间划分方式,起源于黄河流域的农业生产活动,体现了天文、气候、农事与人类生活的紧密关系。二十四节气不仅反映了自然界的气候变化,还与农业周期息息相关,对人们的日常生活、饮食、服饰、节令活动等方面产生了深远的影响。本文将从二十四节气的定义、历史背景、与日常生活的关联等方面,全面探讨这一传统节令的意义。

二十四节气的起源与发展

二十四节气起源于中国古代的天文历法,最早可以追溯到公元前3世纪的《淮南子》一书中。二十四节气的划分依据太阳在黄道带上的位置变化,每年太阳公转一圈,分为24个节气,每个节气大约15天。这个系统的核心是“春分、秋分、夏至、冬至”等重要时点,而其他节气则根据自然现象的变化,如气温、降水量、风向等,进行合理安排。

在古代农业社会中,二十四节气不仅帮助人们预测气候变化,还为农耕提供了科学依据。例如,通过“立春”节气的来临,农民可以开始准备播种,而“霜降”节气的出现则提醒农民即将进入寒冷的季节,应做好收获和储存工作。随着时间的发展,二十四节气逐渐成为文化符号和生活习惯的一部分,涵盖了农事、气候、饮食等各方面。

二十四节气与日常生活的紧密联系

1. 农业生产与节令农事

二十四节气的最直接影响体现在农业生产上。每个节气标志着气候的转变,直接影响播种、耕作、收获等农事活动。例如,“谷雨”节气过后,气温适宜、降水增多,是播种的好时机;而“冬至”节气则意味着寒冷天气的到来,农民会根据这一时节收割冬季作物。二十四节气不仅告诉人们该做哪些农事,还帮助他们合理安排时间和精力,提高生产效率。

2. 气候变化与衣着调整

随着节气的更替,气候变化对人们的生活产生了深远影响,尤其体现在穿衣和日常作息上。每到“立春”,天气逐渐回暖,人们开始脱掉厚重的冬衣,换上春装;而“寒露”过后,气温逐渐下降,人们则需要增加衣物以抵御寒冷。在这一过程中,二十四节气帮助人们根据季节变化调整穿着,保持舒适和健康。

3. 饮食习惯与节气变化

二十四节气对饮食文化的影响也是显而易见的。每个节气都会对应一种特定的食物或饮食习惯。例如,“小暑”和“大暑”节气是夏季最热的时候,人们通常食用清凉的食物如绿豆汤、凉粉等,以清热解暑;而“寒冬”时节,热汤和羊肉成为温暖身体、补充能量的传统食品。二十四节气通过饮食调节,帮助人们在不同季节保持健康,增强体质。

4. 节令活动与民俗文化

在中国的传统节令中,许多节气都与民俗活动密切相关。以“清明”节气为例,清明节不仅是祭祖扫墓的日子,也是踏青的时节,许多人会在这个时候外出游玩,享受春天的气息。类似地,“重阳”节气时,人们会举行登高、赏菊的活动,以祈求健康长寿。每个节气都有其特定的民俗活动,这些活动不仅丰富了人们的日常生活,还承载了丰富的文化内涵。

5. 中医养生与二十四节气

中医养生学也与二十四节气有着深厚的联系。中国古代医学将节气变化与人体健康紧密相连,认为不同的节气对身体的影响不同。在“春分”时节,人体气血运行较为顺畅,适合进行健身活动;而在“冬至”时节,由于气温低,人体需要更多的保暖和养生,常见的保健方法包括进补、按摩等。因此,中医养生不仅需要根据二十四节气调整饮食和作息,还要根据季节的不同进行预防和治疗。

二十四节气的现代意义

随着社会的进步和科技的发展,二十四节气的实际作用在某种程度上已经逐渐减少,但它仍然在现代社会中发挥着重要的文化和心理作用。在现代生活节奏快速、气候变化复杂的今天,二十四节气为人们提供了一个自然和谐的生活节奏,让人们在忙碌的生活中找到一些与自然同步的节奏和空间。

此外,随着二十四节气文化的复兴,越来越多的人开始重视它在饮食、养生、旅游等方面的作用。例如,越来越多的人通过“秋分节气”进行秋季进补,或者在“春分节气”开始进行春季的运动健身。这种“顺应节气”的生活方式,不仅有助于身体健康,还能让人们在快节奏的现代生活中寻找到与大自然的和谐。

结语

二十四节气不仅仅是一个农业的时间划分,它深刻影响着中国人的日常生活和文化习惯。无论是农事安排、气候适应、饮食调节,还是民俗活动与中医养生,二十四节气都与人们的生活息息相关。在现代社会,尽管科学技术已经改变了许多生活方式,但二十四节气仍然具有深远的文化价值,提醒我们与自然的和谐共生。